Archiv des Autors: Admin

Stadtbrunnen Ober-Roden

Artikel in Arbeit

Siehe auch Artikel bei OP-Online vom 3.8.2016

Stadtrunnen auf dem Marktplatz von Ober-Roden.

⇑

⇑-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

⇑

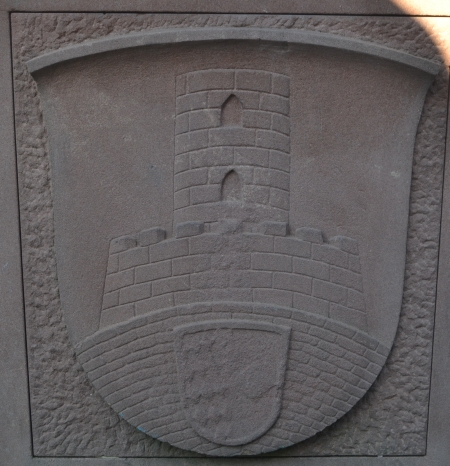

Wappen Ober-Roden

Beschreibung: In goldenem Schild über gezinntem roten Mauerwerk wachsend ein blaues Schwert, darüber ein roter Sparren.

Das Schwert ist das des Schutzheiligen der Besitztümer des Klosters Lorsch, St. Nazarius. Die Mauer steht für den 1350 erhaltenen Status als freier Gerichtssitz. Der Sparren stammt aus dem Wappen der Grafen von Hanau, in deren Besitz Ober-Roden bis 1648 war.

⇑

⇑-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

⇑

Wappen Rödermark.

Beschreibung. In Gold ein roter Sparren, darunter pfahlweise ein siebenblättriger strahlenförmig aufgerichteter

Lindenzweig und ein rotes, sechsspeichiges Mainzer Rad. Siehe

Der Sparren stammt aus dem Wappen der Grafen von Hanau.

Lindenzweig für die 7 Orte/Gemeinden für die in Ober-Roden Gericht gehalten wurde ???

Mainzer Rad steht für Kurmainz.

„[..]genennter Gerichtstag gemeinlich nach dem Mittagessenerschienen Amtsleut von Steinheim und Babenhausen zue Ober Rodau vur dem Kirchhoff under der Linde an der Gerichtmalstatt[..]“ Quelle 1200 Jahre Ober-Roden Seite 158

Das Märkergericht tagte vor der Linde am Ober-Rodener Kirchplatz viermal im Jahr.

Markgenossenschaft Röder Mark: Ober- und Nieder-Roden, Urberach, Messel, Dietzenbach, Hainhausen, Jügesheim und Dudenhofen.

⇑

⇑-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

⇑

Wappen Urberach.

Beschreibung: In Rot das silberne Mainzer Rad, belegt mit einem goldenen Pfahl, darauf ein schmaler, henkelloser schwarzer Krug.

Dies am 30. Oktober 1952 neuverliehene und neugeschaffene Wappen bezieht sich auf die politische Vergangenheit des Ortes (Mainzer Rad) und seine besondere Gewerbetätigkeit (Töpferei)

⇑

⇑-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

⇑

Wappen Landkreis Dieburg. Heute Darmstadt-Dieburg)

⇑

⇑-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

⇑

Wappen Saalfelden. Partnerstadt Österreich

Beschreibung: Im goldenen Schild auf grünem Dreiberg drei grüne pappelähnliche Laubbäume (Salweiden), deren mittlerer höher ist als die beiden äußeren.

⇑

⇑-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

⇑

Wappen Tramin. Partnerstadt Italien

Beschreibung: Das Wappen von Tramin orientiert sich wahrscheinlich am Schildmotiv der einstmals benachbarten, mächtigen Eppaner. Golden steht ein Sichelmond auf blauem Grund über einem Stern. Die Gemeinde verwendet es schon einige Jahrhunderte.

⇑

⇑-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

⇑

Wappen Bodajk. Partnerstadt Ungarn

⇑

⇑-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

⇑

Wappen. Kreis Offenbach.

Beschreibung

Das Wappen zeigt in silbernem Schild einen großen grünen Eichbaum mit drei goldenen Eicheln (Reichforst Dreieich). Der Eichbaum ist in der Mitte mit einem von Silber und Rot gespaltenen Schild bedeckt, der links die Hälfte des Isenburgers Schildes mit zwei schwarzen Balken (Herren von Isenburg) und rechts die Hälfte des silbernen Mainzer Rades (Kurmainz) zeigt.

Im Kreiswappen spiegelt sich die territoriale Entwicklung des Kreisgebietes bis zum Jahr 1806 wider. Der Eichbaum symbolisiert die Zugehörigkeit des Kreisgebietes zum Wildbannforst Dreieich, der schon zur Zeit Karl des Großen als geschlossenes Königsgut bestand. Die schwarzen Balken auf weißem Rund stellen den Besitz von Teilen des Westkreises durch die Ysenburgischen Grafen seit dem 15. Jahrhundert dar. Die über 800jährige Zugehörigkeit des östlichen Kreisgebietes zum Erzbistum Mainz wird durch das Mainzer Rad im Kreiswappen angezeigt.

⇑

⇑-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

⇑

De Wutt Wutt

De Wutt Wutt

Immer wenn’s auf Freitag zuging, freuten sich die Kinder in manchen Häusern, denn am Freitagabend kam Vater, sofern er nicht arbeitslos war, mit der Lohntüte nach Hause. Für die Kinder hatte er dann etwas mitgebracht.

Es gab entweder für jedes Kind eine Orange oder eine Rippe Blockschokolade. Mutter hatte schon die „Gewellte“ gekocht, dazu gab es Heringe. Und nun begann das übliche „Schlachtfest“. Zwei bis drei Heringe für eine sechs- bis achtköpfige Familie. Da hieß es genau einteilen. Zunächst aber schnitt Vater den Kopf und den Schwanz des Herings ab. Denn darauf freuten sich die Kinder besonders. Inzwischen hatten sie die dicksten Pellkartoffeln im Volksmund die „Gewellte“, mit vier Streichholzbeinen versehen, zwei Streichhölzer oben und unten angespitzt und damit Kopf und Schwanz auf die Gewellte montiert. Fertig war der Wutt-Wutt.

Die geschlachteten Heringe wurden entsprechend an die Kinder verteilt und jedes erlaubte sich dann seinen eigenen Jux. Man stellte ihn etwa an fremde Fenster oder Hausflure, wo er, wurde er nicht bald entdeckt, nach ein oder zwei Tagen anfing zu stinken. Das war dann der Jux dabei. Noch heute hört man oft jemanden sagen: „Du stinkst wie ein Wutt-Wutt“.

Mit freundlicher Genehmigung des Heimat- und Geschichtsverein Rödermark

Die wunderschönen Hefte aus Ober-Roden und Urberach können sie hier käuflich erwerben.

De Petter un’s Geetche

De Petter un’s Geetche

Wurde ein neuer Erdenbürger in Ober-Roden vom „Storck“ aus dem Braaretbörnche ins Haus gebracht, war es das erste, einen „Petter“ oder ein „Geetche“ zu suchen. Dieser oder dieses war meistens aus dem engsten Kreis des Familienclans. War es ein Junge, hatte der Vater das Vorrecht, aus seiner Familie den „Petter“ zu suchen und zu nominieren, war es ein Mädchen, war die Mutterseite dran mit dem „Geetchen“.

Diese so Nominierten freuten sich natürlich und bestimmten dann auch den Namen des Neugeborenen, was ja fast immer ihr eigener war, zumindest aber war ihr Name als Zweitname dabei. Bei der Taufe in der Kirche mußte er natürlich den Täulling halten und alle Fragen des Plarrers im Namen des Kindes beantworten.

Als äußeres Zeichen wurde ihnen vorher ein Sträußchen an die linke Brustseite gesteckt, und es hieß dann im Familienkreise „er oder sie iss grouß woarn“. Das bedeutete dann, und das auch für das ganze Leben des Neugeborenen, daß der „Petter“ oder das „Geetchen“ die einílußreichste Bezugsperson nach den Eltern fiir das Kind waren. Ganz selbstverständlich wurde dann der „Petter“ oder der Mann vom „Geetche“ – den man ja auch „Petter“ nannte – beim Ableben eines Elternteiles zum Vorrnund ernannt, was ernicht ablehnen durfte.

Bei der Tauffeier selbst, die in kleinstem Kreise aus Kaífeetrinken bestand, wurde von der Hebamme von den Anwesenden für den „Petter“ oder „s’Geetche“ gesammelt -und wenn 3 – 4 Mark zusammen kamen, waren sie natürlich ganz stolz. Dafür durfte dann der Neubürger vom „Petter“ oder „Geetche“ bis zu seinem Kommuniontage (Weißer Sonntag) an Ostern, Kerb, Weihnachten, Neujahr und am Geburtstag ein Geschenk erwarten. Besonders stolz aber war man auf die Neujahrsbrezel, die man mittags nach dem Essen beim „Petter“ oder „Geetche“ holte – und man tat sich dann oft mit dem Spruch groß: Prost Neijohr – Brätzel wie’s Scheiertor (so groß wie ein Scheunentor) – Brätzel wie’s Bruch (eine Wiese in Richtung Nieder-Roden) – häwwe merr die ganz Wuch…

Mit freundlicher Genehmigung des Heimat- und Geschichtsverein Rödermark

Die wunderschönen Hefte aus Ober-Roden und Urberach können sie hier käuflich erwerben.

Am Stadtfest

Am Stadtfest

Seid gegrüßt – lhr Rödermärker

zusamme sin mir doppelt stärker,

zur Stadt seit Samstag umbenannt,

fühle mir uns jetzt recht markant,

was wiederum nit heißt indesse,

daß Oweroure wär vergesse,

un Orwich nach wie vor gefällt,

deß sei hier ganz klar festgestellt,

wann sou zwaa Orte samme heiern,

dann iss deß doch in Grund zum Feiern.

Beim Schwätze doun merr uns nitt wäi,

denn beide Sprooche sin noch schäi,

Orwich kann’s R – ruhig weirrerr rolle,

meer sooge häwwe – wann merr wolle.

Die oane hoon – die annern haun,

die wirrer doon – die annern daun.

Doun merrsch in 20 Johr noch leiern,

iss deß doch aach in Grund zum Feiern?

Als Stadt fehlt uns ja manches noch,

doch stoppe merr ganz schnell deß Loch

Sehr wichtig sinn die Avennie,

Stroße sinn deß, wou dorch ziehe,

un s’iss doch pure Wortvedrehung,

wann merr jetzt säit, die Westumgehung,

von der Stroaß werd merr später redde,

de doun ich heit schon alles wette.

E Stroaß gitt deß – so Mitte drin,

groad wie de Ku-Damm in Berlin,

mit Night-Clubs – Hotels un koa Scheiern,

no, iss deß nitt in Grund zum Feiern?

Für die Erholung dut erschließe,

man Trifft un ach die Rosselwiese,

un weil merr s’anner all verbaute,

zieht sich deß bis zur Eisenkaute.

Auch in Park werd vorgesäje,

Bänke dort zum druff se läje,

Niesche fer die junge Leit

und für solche, die viel Zeit,

un gornitt weit, ganz in de Näh,

de gitts e städtische Allee.

Un nennt die bei Verdienst in spee

die Rebel Martin Karl Allee.

In der Allee zur Promenade,

de stehe dann wie zur Parade,

für die Gucker un die Säjer,

stadtberühmte Leit un Bäjer,

marmorgemeiselt die Figur,

nackisch mit’me Sinnbild nur.

Zu unsrem Fest – aus meiner Sicht,

deß werd e Fest, von dem merr spricht,

8 Tag doun feste Fest merr mache,

am Montag Freibier, deß wern Sache,

gitt’s Rippcher « Wörschtcher, deß iss klar,

fer nix, un Weck dezu gitts aa…

Im Festzelt spielt uff alle Fäll,

jetzt jeden Toag e nei Kapell‘,

un dann zum Schluß ~ s’wär stark un stärke

gitts Feierwerk für Rödermärker,

un nix dut sich do dorch vedeiern,

iss deß dann nitt in Grund zum Feiern?

De Bojemoaster grieht – ich wette,

dann aach e Bürgermeisterkette,

aus purem Gold und reich verziert,

wie sich deß für ser Amt gebührt,

bis jetzt, so ham’mer festgestellt,

hot merr dofor ja noch koa Geld.

Man kann doch nitt – s’wär kaum zu fasse,

ihn ohne Kette laaíe lasse.

Un ach die Stadträt griehe Fräck,

Schwalbeschwänz – un ser koa Säck,

die getrage – ja noch Sitze,

mit schwarze – un mit roure Spitze,

mehrheitlich hie – groad wie in Bayern,

iss deß dann nit in Grund zum Feiern?

Ihr seht, was wir noch all erläwe,

druff doun merr heit schun aoner heewe,

mir soage Prost hier all im Zelt,

zu Rödermark als Stadt von Welt.

Mit freundlicher Genehmigung des Heimat- und Geschichtsverein Rödermark sowie der Stadt Rödermark.

Die wunderschönen Hefte aus Ober-Roden und Urberach können sie hier käuflich erwerben.